冷え症は病気ではないですが、病気に発展する前に治しましょう

「冷えは女性の敵」とよく言われますが、自分の体の冷えにちゃんと気付いてあげていますか?

日本の30代~50代女性ののうち、実に70%以上が「冬になると冷える」と自覚しているというデータがあります。

「手足が冷たい」「布団に入っても足だけ冷たくて眠れない」「エアコンが苦手」・・・

そう感じる方が多いのではないでしょうか。

実は、東洋医学(中医学)の世界では、冷えは単なる「体質」ではなく、体のバランスの乱れから起こる「サイン」として捉えます。

そしてその乱れは、じわじわと身体全体に影響を及ぼし、女性の健康や美しさの乱れにつながることも。

だからこそ、冷えを軽く見てはいけません。

そして、冷え対策は冬ではなく、実は「夏から始める」のが鍵なのです。

女性が冷えを避けてほしい理由

冷えが慢性化すると、体はさまざまな不調を訴えるようになります。

特に女性にとっては、次のようなリスクが高まるため注意が必要です。

①生理に影響する

手足でキンキンに冷えてしまった血がお腹へ到達することで、子宮を冷やしてしまいます。この状態が続くと子宮そのものが冷えて、機能が低下してしまいます。

その結果、生理痛・生理不順・生理が止まる、等になってしまうことがあります。

冷えを避けて体を温かく保つことは、生殖機能を整えるうえでも重要と考えられています。

②免疫の働きが低下し、カゼにかかりやすくなる

体が冷えてしまうと、かぜ予防に活躍してくれる免疫細胞の働きが弱まってしまい、かぜにかかりやすくなってしまいます。

冷えは免疫細胞だけでなく、胃腸などの消化管をはじめとする臓器の機能も低下させてしまいます。

③将来の慢性疾患のリスクが上がる

長年の冷えが続くと、血行不良が慢性化し、関節のこわばりやしびれが出たり、リウマチやパーキンソン病などの発症リスクも高まる可能性があります。

リウマチやパーキンソン病は一般的には免疫システムに異常が発生し、関節を攻撃することで発生すると言われています。

一方、東洋医学では「風・寒・湿」という自然界で体に悪影響を及ぼす刺激が原因とされています。こうした刺激が体に侵入し、しばらく体に停滞していまうことで、痛みを発生させるとされています。

「風」とは現代的にはウィルス等の感染性の病因、気候、気温、気圧の変化を指します。「湿」は湿気の多い環境やウィルスを指します。「寒」とは寒さを指します。

冷えや湿気に弱い体質の人ほど、こうした影響を受けやすくなります。

冷え症の原因は?

冷え症には個人差がありますが、主に次の3つの要因が関わっていると考えられています。

①気虚

中医学で言う「気虚」という状態。「気」という体のエネルギーが不足している状態です。元気がない人、気力がない人、疲れやすい人が多いです。

この「気」は体を温める役割があります。しかし、これが十分でないと熱が生まれにくくなってしまい、特に手足などの末端が冷えやすくなります。

②血虚

「血」が足りていない状態です。中医学では貧血よりも広義的な意味合いをもち、貧血の前段階のような状態です。

特に月経で失われることが多い女性は、血が不足しがちです。血が不足すると、全身の温かさや潤いが保てなくなります。

③体質

もともと体が冷えやすい体質の方を、東洋医学では「陽虚(ようきょ)」といいます。

胃腸が弱く、太陽を浴びても温まりにくいタイプです。

このタイプは代謝も落ちやすく、太りやすい傾向もあります。

この体質の方は生まれつきの方もいれば、体の不調が降り積もって体質となっている方もいます。

体を冷やすものに要注意!

冷え対策をするには、まず「冷やす習慣を減らす」ことが第一歩です。

気付いていない方も多いので、チェックしてみてください。

①冷蔵庫・冷凍庫で冷やしてあるもの

冷えた水、アイス、冷たい麺類、サラダをはじめとする生野菜、等を好む方は要注意です。

特に近年は健康志向、ダイエット、美容志向でサラダを食べる方が多いです。

これらは胃腸を冷やし、体全体の巡りを悪くしてしまいます。

その結果、冷え症だけでなく、下半身太り、ポッコリお腹になりやすくなるので要注意です。

サラダを食べるなら、たんぱく質をしっかりと摂りつつ、火を通した野菜、もしくは体を温める野菜(カボチャ、玉ねぎ、人参、ゴボウ等)を選ぶようにしましょう。

②外気・クーラー

夏でもオフィスや電車など、強い冷房の中で長時間過ごすと、知らず知らずのうちに冷えが蓄積されていきます。

特に足首や腰、下腹部は冷えやすい部分なので、羽織ものやひざ掛けを活用しましょう。

③甘いもの

砂糖の摂りすぎは体内に不要な水をため込み、冷えを悪化させます。

水太りタイプの方は特に注意しましょう。

冷たいスイーツやジュースもほどほどに、食べ過ぎに注意です。

冷え症の対策:夏こそが勝負の季節!

ここからは、東洋医学の観点から、冷え対策に効果的なアプローチをご紹介します。

①夏にしっかり太陽を浴びて、自然の温めるパワーをもらう

東洋医学には「冬病夏治(とうびょうかち)」という考え方があります。

これは、「冬に悪化しやすい病(しもやけ、喘息、関節痛等の慢性的な疾患や不調)を、夏のうちに対策しておくことが重要である」という意味です。

夏は陽気が最も高まる季節。太陽の熱を適度に浴び、自然の温める力を体に取り込むことで、体の内側からエネルギーが満ちやすくなります。

朝の散歩や日向ぼっこ、外での軽い運動などで、無理なく太陽と親しむ時間を持ちましょう。

ただし、直射日光を長時間浴び続けるのは逆効果になることもあり、さらに熱中症が心配ですので、朝方や午前中のやさしい日差しがおすすめです。

②夏にもしっかり冷え対策

夏だからといって、ノースリーブ・短パン・素足で過ごすと、冷えは知らず知らずのうちに蓄積されていきます。

特に冷房の効いた室内では、腹巻きやレッグウォーマー、首を冷やさないスカーフなどを活用しましょう。

また、お風呂もシャワーだけで済ませるのではなく、湯船に浸かってしっかり体を温めることが大切です。

③足湯

冷えやすい方は、1日10分でも良いので足湯を取り入れてみてください。

38~40度くらいのぬるま湯に足を浸けるだけで、体全体がぽかぽかに。

お好みで生姜やよもぎを入れると、より効果的です。

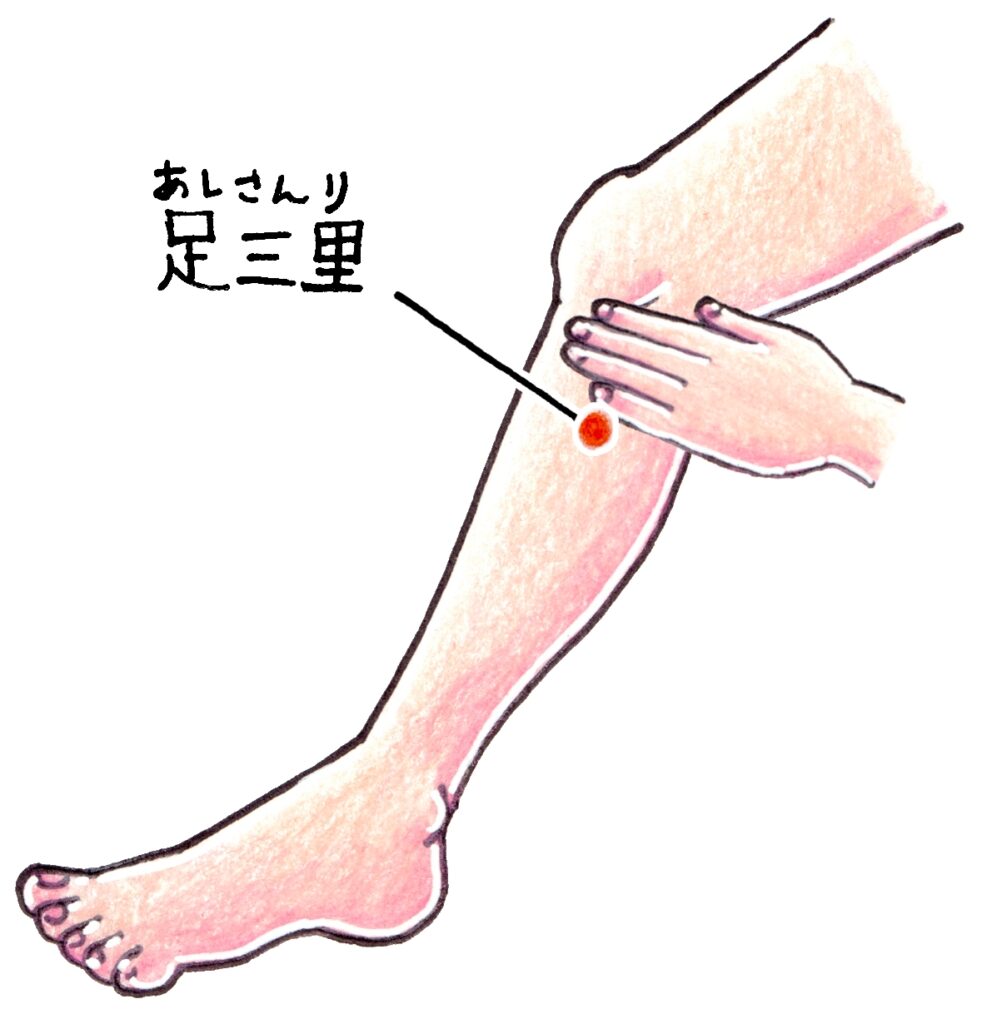

④ツボを押す/お灸を使う

体の気や血の流れを整えるツボを刺激することで、冷えが和らぎます。

特におすすめのツボはこちら

◎三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本上のあたり

◎足三里(あしさんり):ひざの外側、指4本下

市販のお灸やツボ押し棒などを活用して、自宅でも簡単にセルフケアできます。

⑤冷たいものを摂りすぎたら、生姜でリカバリー

もし冷たい飲食を摂ってしまったら、その後のリカバリーが肝心。体を温める食材の代表である生姜を、ぜひ取り入れてみてください。

すりおろした生姜を紅茶、味噌汁、スープにいれるだけでOKです。気軽に取り入れられます。

生姜は胃腸を元気にしながら、体を温めてくれる強い味方です。

冷えを防ぐことで、未来の自分を守ろう!

冷えはただの「一時的な不快感」ではなく、放っておくと大きな不調や病気に繋がるリスクのある「未病(みびょう)」のサインです。

でも、冷えは正しく対処すれば、その多くが改善します。

特に陽気が自然から満ちる夏こそが、根本からの冷え対策を始めるのに最適な季節です。

今年の夏は、「冷えにくい体づくり」をテーマに、太陽と仲良くなって、体の中からぽかぽかを育ててみませんか?

何をしても冷えが改善しない場合

「何をやっても冷えが改善しない」、「冷えは生まれつき、または昔からだからもうあきらめている」

そんな方こそ、漢方の力を借りてみてほしいです。

普通の薬の中で、体を温めたり、冷ましたりする薬がないからです。

こうした寒熱のバランスを整えることができるのも、漢方にしかない魅力の1つです。

人によって冷え症の原因は違うので、ぜひ漢方薬局に足を運んで、自分の体質を知ってみてください。

ご予約について

完全予約制となっております。

ご予約は店舗へのお電話、またはご予約受付にて承っております。

お問い合わせメールの場合、返信にお時間をいただく場合がございます。

お急ぎの場合はお電話がおすすめです。

ご予約受付

ご相談について

漢方相談では、今のお体の状態や気になる症状について、丁寧にお話をお伺いします。

落ち着いた相談スペースで、リラックスしてご相談いただけますので、初めての方もご安心ください。

体質やお悩みに合わせて、ぴったりの漢方薬をご提案いたします。

ご相談時間はお一人30分くらいです。

松山漢方相談薬局HP

店舗情報

松山漢方相談薬局 横浜桜木町店

- 営業時間:10:00~20:00

- 定休日:第2木曜日

- TEL:045-341-4823

- 〒231-0063

神奈川県横浜市中区花咲町1丁目19-3

セルアージュ横濱桜木町ヴァルール101号室

松山漢方相談薬局 鶴見店

- 営業時間:10:00〜20:00

- 定休日:第2木曜日

- TEL:045-718-6801

- 住所:〒230-0062

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2

鶴見フーガII 3階