前回に引き続き、腸活について考えていきましょう。

今回は、東洋医学の視点も踏まえてお話していきます。

東洋医学で考える「腸活」

「腸」と五臓六腑

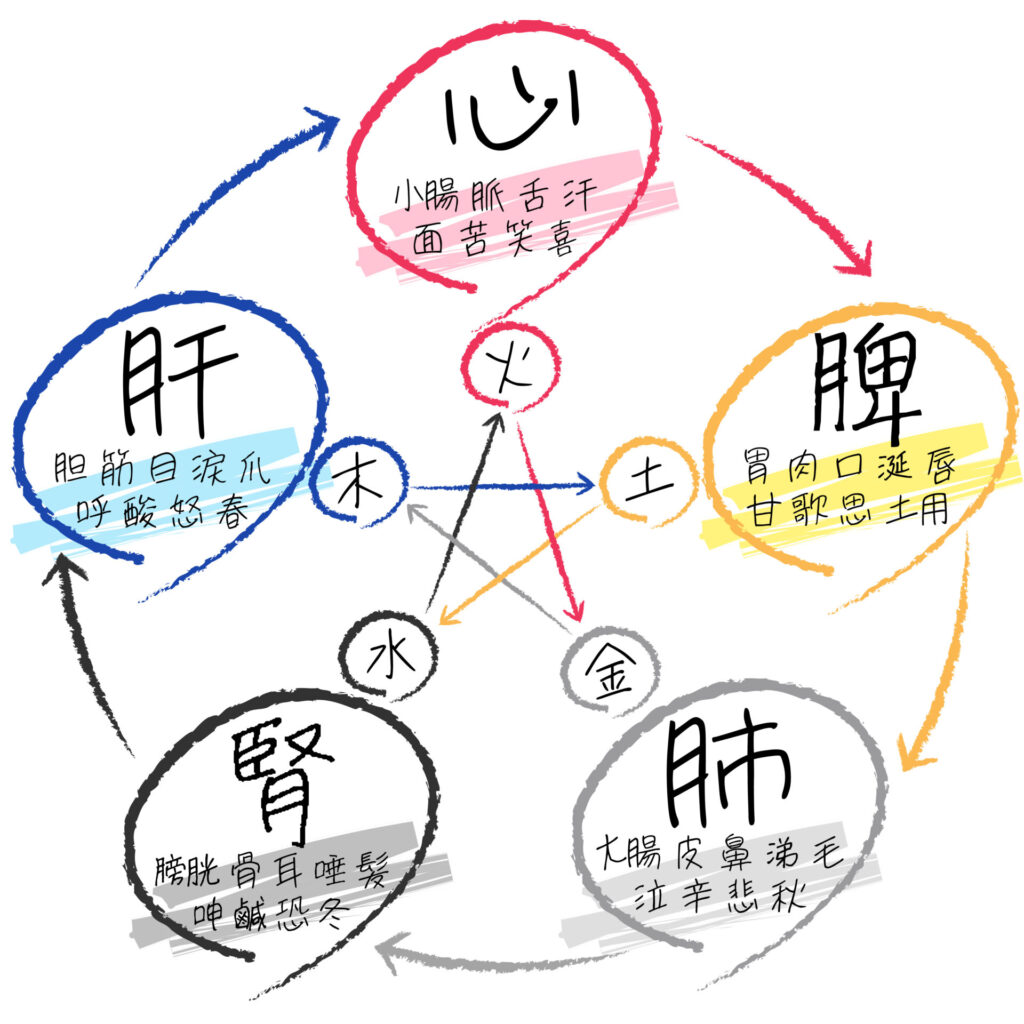

五臓六腑の関係より、六腑には大腸と小腸があり、それぞれ肺と心と関係が深いです。

腸内環境は特に大腸のことをさしていることから、まずは肺について詳しくみていきましょう。

肌は内臓を映す鏡

五臓の関係図の『肺』をみると、『大腸』・『皮』とあります。

『皮』は皮膚をイメージしてみてください。

皮膚はわたしたちのからだを守るバリア機能だけでなく、体温調節や汗や皮脂などの老廃物の排出も行っています。

また、肺には酸素を取り入れ二酸化炭素を排出する役割があります。

大腸は知っての通り、便を作り排出するための通り道です。

いずれも、からだの中で不要になったものを外に出す働きを担いますね。

ゴミ捨てがうまくいっていればからだの中を綺麗に保つことができますが、そうでなければ・・・?

例えばニキビや肌荒れが気になるとき、同時に便秘気味だったりおならの匂いがきつくなったりしやすい傾向があります。

これは悪玉菌が増えて腸内環境が悪くなり腸のはたらきが低下していることが関係していると考えられます。

つまり皮膚トラブルへの対処は、外側からのケアだけでなくからだの内側にアプローチし改善することが根本的な治療だといえるでしょう。

「腸活」は腸だけでいいの?

東洋医学的には、不調が起こるのはからだのバランスが崩れることによると考えます。

五臓六腑の関係から考えてみると、互いに相生(促進)・相剋(抑制)し合ってからだのバランスを保っています。

腸の状態が悪い=肺(大腸)や心(小腸)の機能の異常 だけである可能性も急性症状であれば否定はできませんが、

肺(大腸)⇒<相剋>⇒肝(胆)の関係より肝の失調、例えば不眠や自律神経の乱れ、眼精疲労、集中力や意欲の低下などの症状が現れることも少なくありません。

また、心(小腸)⇒<相剋>⇒肺(大腸)の関係からは、小腸の異常がそのあとの大腸の状態にも影響を及ぼすと考えることができます。

近年、注目されているのが『SIBO(シーボ);小腸内細菌異常増殖症』です。

日本ではまだ一般化されていない概念であり認知度は低いですが、原因不明の腹痛や便通異常を訴える場合、かなりの割合でSIBOに該当するのではないかともいわれています。

もともと大腸に比べて小腸には細菌が少ないのですが、異常に増えてしまう状態をいいます。

悪玉菌に限らず、善玉菌や日和見菌も増殖するといわれています。

異常増殖する原因は、小腸を守るシステムの崩壊が考えられます。

本来は、小腸より上流で胃酸、膵液、胆汁などにより殺菌・増殖抑制されます。しかし、これらがうまく分泌されなければ小腸に流れ込まないはずの細菌も流入し、小腸の環境も破綻してしまいます。

増えすぎた細菌は、わたしたちが食べた炭水化物やビタミンを消費してしまいます。

その結果、カロリー不足や栄養不足に陥りやすくなってしまいます。

小腸での吸収異常は大腸にも影響を及ぼしかねません。

腸の環境を整える「腸活」の考え方はすごく大切ですが、腸だけでなく全体を見渡すことも忘れてはいけません。

食事も薬になる

薬食同源とは

「薬食同源」という言葉を聞いたことがありますか?

これは、食べ物も薬も同じ自然界(源)で生まれたもので、すべての食物には薬と同じような効能があり、体に良い食べ物を日常的に食べて健康を保てば、特に薬などを必要としないという考えです。

良い食事であれば健康を保つことができますが、間違った食事は病気のもとになりかねないということでもあります。

この考えをもとに「医食同源」という言葉もつくられたそうです。

「何を食べるか」「何を食べないか」飽食の時代だからこそ求められる選択力

食べたものでしかわたしたちは作れない!

毎分毎秒、わたしたちの細胞は生まれ変わっています。

この細胞は何からできているか知っていますか?

わたしたちが口から食べたものです。

世の中にはありとあらゆる食品が存在します。

カラフルで“映える”スイーツにファストフードのハンバーガー、ジャンクフード、流行りのジュース・・・

それらがあなたの細胞をつくる最高の材料になり得るでしょうか。

からだのために何を食べる?

一物全体食

あれやこれや、食材名をあげてこれを食べましょうということはここでは言いません。

ただ、複雑に加工された食品ではなく、ひとめ見ただけで原材料がわかるものがいいですね。

それから、食材はまるごと全部食べるのが理想で、『一物全体食』と呼ばれています。

「食物は全体でひとつの命、それを余すことなくいただく」という考え方です。

加工や精製されるとおいしい部分だけ残るので嬉しい反面、必要な栄養素がそぎ落とされてしまいます。

野菜や果物の皮、魚の骨なども調理法を工夫してまるごと食べられると理想的ですね。

地産地消

地元の土地で、その季節に採れる旬の食材を食べることがからだのバランスを整えることにもつながります。

わたしたちのからだも自然の一部であり、季節やその土地、環境にあったものを食べることが最も理にかなっているといえます。

一時期「朝バナナ」が話題になったのをご存じの方も多いと思います。

しかし、日本で1年中バナナを食べる習慣は自然といえるでしょうか?

バナナの原産地は東南アジアの熱帯~亜熱帯地域です。つまり、暑い土地です。

バナナにはからだの熱を冷ます作用があります。

東南アジアと同じような夏の時期に、からだにこもった熱を冷ますのには最適ですが、そうでない場合やからだがもともと冷えやすい人が頻繁に食べると不調の原因にもなり得ます。

東洋医学の薬膳とつながる部分でもありますね。

流通の発達によりいまや世界中の食材が容易に手に入るようになりましたが、旬の食材を取り入れて食べていくのがいいでしょう。

からだのために何をやめる?

からだに悪いもの、あわないと思うものは人それぞれだったりしますよね。

しかし、必ずしも『からだが求めているもの=からだに必要なもの』というわけでもありません。

からだにとっては「毒」になり得るもの

「毒」というと、ヘビやフグ、キノコなどを想像する人がほとんどだと思います。

しかし、普段食べ慣れている甘いもの(精製された糖)やジャンクフード(添加物や植物油)、小麦や乳製品もこれに含まれると思っています。

これらは皆さんがイメージする「毒」と違って、口に入れてすぐに命に関わるような症状が出るわけではありません(アレルギーは除く)。

小麦に含まれるグルテン、乳製品に含まれるカゼインは悪者だとどこかで聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

人間のからだはこれらの物質をうまく分解できないことが多く、未分解のまま腸にたどりつくと腸にへばりつき穴をあけてしまうという見方もあります。

また別のところでは、小麦を作るのに使用される除草剤が残ったまま人間の口にも入ってくることから腸内環境が乱れてアレルギーや自己免疫に関わる病気につながるともいわれています。

グルテンにもカゼインにも共通するものが、グルタミン酸と呼ばれるアミノ酸です。

これは神経伝達物質のひとつで、わたしたちのからだをコントロールするものでもある一方で、「旨味」成分ともいわれており加工食品の添加物としても使用されています。

グルタミン酸には脳の神経細胞を興奮させる作用があり、過剰摂取は自律神経にも影響を及ぼします。

グルタミン酸とならぶ興奮毒素として、アスパラギン酸があります。

これは甘味料アスパルテームの材料であり、砂糖の200倍の甘味があり添加物として使用されています。

甘味はあるのに<糖質ゼロ>と書かれた加工食品の多くには、こういった甘味料が使用されていることがほとんどです。

味覚細胞の刺激や脳の興奮状態が慢性化するとからだのバランスが崩れてしまうことは簡単に想像できますよね。

今後一切甘いものや添加物のたっぷり入った加工食品を食べるなというわけではありません。

これらを過剰摂取しないような食習慣を身につけていきましょう。

何事も「過ぎる」のはよくない

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」とはよく言ったもので、食事に例えると「食べすぎるのは全く食べないのと同じようによくない」、つまり何事もほどほどが大事ということです。

いい菌、エサになるものを食べるのは良いことですが、上に挙げたものを大量に食べたからといって腸内環境が良くなるわけではありません。食物繊維の摂り過ぎはお腹が張ってしまう原因にもなりかねません。

自律神経もホルモンも食事も、バランスがとても重要です。

また、人も腸内細菌も多様性が大事ですので同じものばかりを食べていてもいけません。

しかし、あれを食べなきゃこれを食べなきゃと細かく考えすぎるのも人によってはストレスかもしれません。

ときにはサプリメントや健康食品など、ご自身のライフスタイルや体調に合わせて併用するのもいいかもしれませんね。

さいごに

何十年も積み重ねてきた生活習慣を変えるのは容易ではありません。

「食事」もそののひとつだと思います。

松山漢方相談薬局では、「漢方薬」「生薬」「栄養素」を用いて

おひとりおひとりの身体にあった方法をプランニングし、

オーダーメイド治療をすることで健康をサポートいたします🦀

ご予約について

完全予約制となっております。

ご予約は店舗へのお電話、またはご予約受付にて承っております。

お問い合わせメールの場合、返信にお時間をいただく場合がございます。

お急ぎの場合はお電話がおすすめです。

ご予約受付

ご相談について

漢方相談では、今のお体の状態や気になる症状について、丁寧にお話をお伺いします。

落ち着いた相談スペースで、リラックスしてご相談いただけますので、初めての方もご安心ください。

体質やお悩みに合わせて、ぴったりの漢方薬をご提案いたします。

ご相談時間はお一人30分くらいです。

松山漢方相談薬局HP

店舗情報

松山漢方相談薬局 横浜桜木町店

- 営業時間:10:00~20:00

- 定休日:第2木曜日

- TEL:045-341-4823

- 〒231-0063

神奈川県横浜市中区花咲町1丁目19-3

セルアージュ横濱桜木町ヴァルール101号室

松山漢方相談薬局 鶴見店

- 営業時間:10:00〜20:00

- 定休日:第2木曜日

- TEL:045-718-6801

- 住所:〒230-0062

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2

鶴見フーガII 3階