「朝、急行電車に乗れなくなった」

「緊張するとお腹が痛くなる」

「検査では異常が見つからなかったけれど、お通じがすぐれない・・・」

「トイレに間に合わなかったらどうしようと思うと外出できない」

お腹の痛みや便通に日常生活が左右されていませんか?

当たり前のように行為ですが、排泄はわたしたちの生活に欠かせないことです。

〈食べる〉ことがあれば必ず〈出す〉ことがついてきます。

これに〈寝る〉ことを加えて健康の3要素ともいわれます。

〈出す〉ことがうまくできなくなると生活に支障が出てしまいます。

ここでは、排泄に関わる腸のはなしやその腸と深い関係にある脳について、また近年増加している過敏性腸症候群についても東洋医学の考えをふまえてお話していきます。

脳と腸はつながっている!?

“脳腸相関”という言葉を聞いたことがありますか?

脳と腸は直接管などでつながっているわけではありませんが、自律神経やホルモンを介して、双方向(脳⇔腸)のネットワークがあるといわれています。

たとえば、ストレスを感じるとお腹が痛くなる、なんて経験がある人もいるでしょう。

ほかにも、便秘が続くと気分が落ち込んでしまう、なんてこともあります。

どちらが先でも、脳と腸は互いに良い影響も悪い影響も与えてしまいます。

脳にも腸にも必要なホルモン:セロトニンってなにをしているの?

そもそもホルモンとは?

ホルモンは脳からの指令で分泌され、わたしたちのからだの中でさまざまな働きに関わるものです。

代謝や感情、体調にも影響を及ぼします。

ホルモンは、自律神経と同じく自分の意志でコントロールできないものです。

また、ホルモンと自律神経は深い関わりがあり、交感神経・副交感神経のバランスがうまくとれているとホルモンの分泌もスムーズに行われるように、互いに連動しているといわれています。

たとえば、ストレスに対抗するためのホルモンであるコルチゾールは交感神経が優位になると分泌されます。

また、ストレスがかかると血糖値を下げるインスリンの働きが乱れ、血糖値が不安定になります。それにより集中力の低下や脱力感、エネルギー不足などを感じやすくなります。

セロトニンの役割

脳と腸のはなしをする上で欠かせないワードのひとつが“セロトニン”です。

よく『幸せホルモン』とも呼ばれますが、実際にわたしたちの感情にも大きく関係するホルモンです。

これだけを聞くとセロトニンは脳に必要なのか!と思うかもしれません。

しかし実は、腸にもセロトニンが存在し、しかも脳・腸の両方でつくられています。

腸のセロトニンは腸内細菌のはたらきによってつくられ、蠕動(ぜんどう)運動に関わっています。

いずれにもセロトニンが不可欠ですが、過剰になりすぎても、少なすぎても支障が出てきてしまいます。

セロトニンのみならず、ホルモンは適切な量が正しいタイミングで分泌されることがポイントです。

そのためには自律神経のバランスがカギとなります。

若い人に増えている過敏性腸症候群(IBS)とは?

どんな病気なの?

腸の中を検査しても腫瘍や炎症などが見つからないにもかかわらず、

下痢や便秘、またはその両方の便通異常、それに伴う腹痛や腹部の不快感が長期にわたって続くといわれます。

※診断には大腸内視鏡検査ほか、これらの症状以外にもさまざまな項目があります

生死に直結するものではありませんが、お腹の痛みや下痢、便秘、不安症状などによって生活の質(QOL)が著しく低下することもあります。

若年層に多い傾向があり、おとなだけでなく小・中学生のお子さんにもこの病気で悩んでいる人がいます。

便の形状・頻度から大きく4つ、下痢型、便秘型、混合型、分類不能(ガスなど)型に分けられます。

原因は?

一概に言えませんが、ストレスや不安など心因的なものが引き金になっていることが多いといいます。

ここで脳腸相関、自律神経がカギになってくると考えます。

腸は自律神経によってコントロールされています。

副交感神経(休息・リラックスモード)が優位になると、消化が促進されます。排便も副交感神経が優位なときに起こりやすいです。そのため、副交感神経ばかりが優位になると腸の働きは必要以上に活発になり、下痢になってしまうのです。

反対に、交感神経(活動・戦闘態勢)ばかりが優位になると腸の働きが鈍って便秘になってしまいます。

緊張すると何も喉を通らなくなる、とよく言いますがこれも自律神経が関係していそうですね。

つまり、ストレスや不安、過緊張などにより自律神経のコントロールがうまくできず消化が不十分になり、脳腸相関の脳→腸への伝達が過剰になっていると考えられます。

治療法は?

過敏性腸症候群の特効薬はありません。

下痢型には下痢を抑える薬、便秘型には便を出すよう促す薬という風に症状に合わせた対症療法がなされます。

それから薬物療法のほかに重要となるのが食事療法、生活改善、ストレスへの対処、心理的なケアだと思います。

これらの治療を組み合わせても完治することは難しく、症状が落ち着いた状態『寛解』と症状が再び出る『再燃』を繰り返すといわれています。

脳と腸がつながっているからこそ起こりうる、メンタルの不調

脳→腸へのストレスの伝達があれば逆もしかり、腸→脳への悪影響ももちろんあるでしょう。

この悪循環により、腸の問題だけでなくうつやパニック症状などの精神的な不調も併発することが少なくありません。

東洋医学からみた過敏性腸症候群

どうしてつらい症状が起きているか?

気力・エネルギー不足により胃での消化がうまくいかないと腸にも負担がかかります。未消化物がおりてきた腸では栄養物や水分吸収がスムーズにいかないと考えられます。そうすると腸を通る便の水分量が多くなり、下痢が起こりそうですよね。

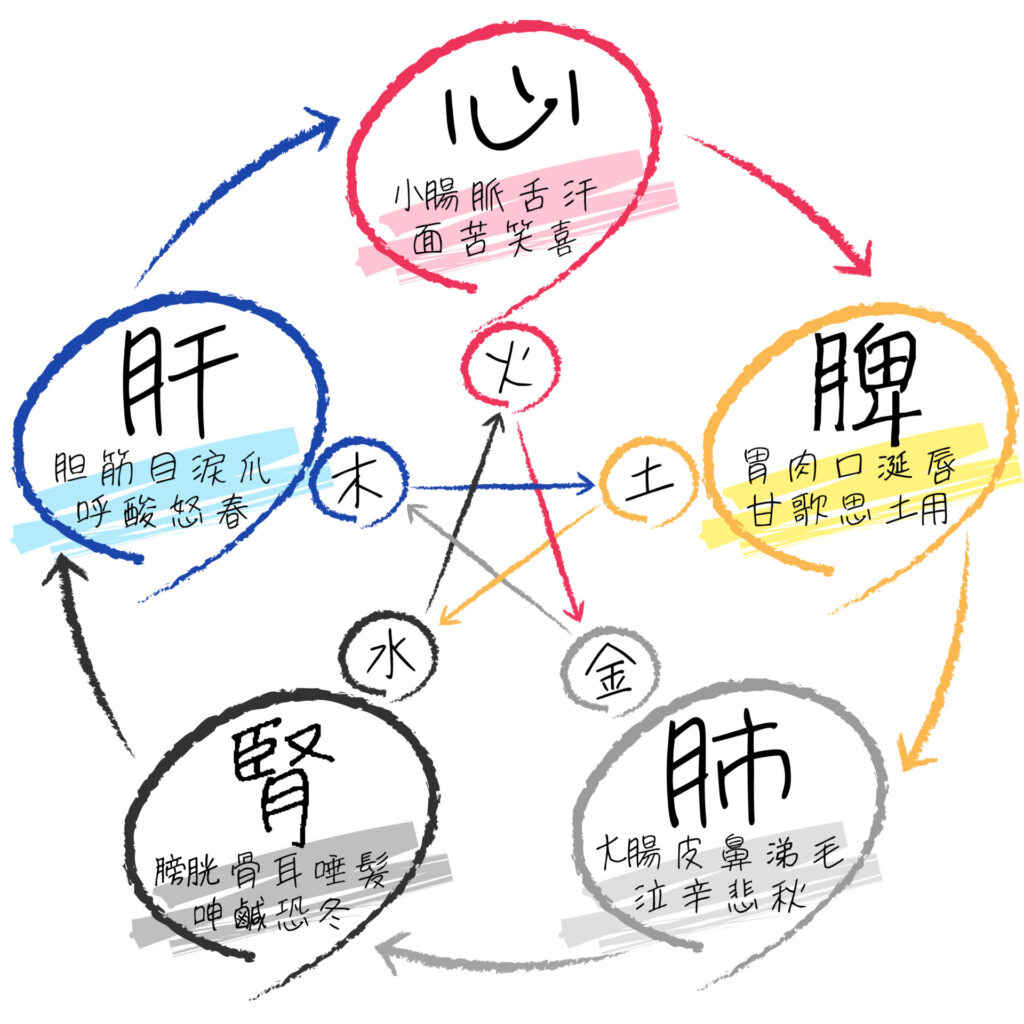

五臓六腑で消化吸収に深く関係があるのは『脾(胃)』、『肺(大腸)』です。

相生(他を助ける)・相剋(打ち勝つ、害する)の関係から、脾が弱ってしまうと腎も弱り、脾が肺を助けることもできなくなると考えられます。

『肺(大腸)』と相剋の関係にあるのが『肝(胆)』です。

肝は自律神経に深く関わり、ストレスの影響を受けやすくもあります。

その肝は脾を障害してしまうので、自律神経が乱れると消化機能や食欲が不安定になりやすくなります。

脳腸相関とつながる部分もありそうですよね。

からだはつながっている

過敏性“腸”症候群という名前ですから腸ばかり注目されがちですが、消化・吸収に関わるのは腸だけではありません。

消化は口からスタート食道を通り胃、十二指腸、小腸、・・・と進んでいきますね。

腸の手前の胃、それから口でも消化は始まっていますがそこでの働きはうまくいっているでしょうか?

しっかり噛んで食べていますか?

就寝前ギリギリに食べて寝ていませんか?

食事の内容の見直しももちろん必要ですが、食べ方・時間帯も意識することが大切です。

そうすることで消化がよりスムーズに進んだり、睡眠の質の低下を防いだりすることにもつながります。

お腹の不調から抜け出すには・・・?

治療のひとつとして特に重要だと考えるのが食事です。

腸が過敏になる原因は単純ではないでしょうが、腸の細胞は毎日毎日生まれ変わっていることから、その新しくできる細胞を良質なものに変えていくことはできるはずです。

細胞はわたしたちが食べたものを材料に、作られます。

むしろ、食べたものからしか作れないと考えてもいいでしょう。

普段どんなものを食べていますか?

『過敏性腸症候群の人は○○を食べましょう』とか、『△△はからだにいい』などといった情報が世の中にはあふれています。

「何を食べるか」も大事ですが、飽食の時代だからこそ「何を食べないか」を意識することも重要です。

スナック菓子や添加物まみれのスイーツ、保存のきく弁当など手軽に美味しく食べられる加工食品がどんどん増えています。

しかし、本当にそれらがあなたの身体を良くしてくれるでしょうか。

医療が進歩しているにもかかわらず、アレルギーや糖尿病などの慢性疾患が増えているのはなぜでしょうか。

それらの根本的な原因には生活習慣、とくに食習慣が大きく影響します。

医学の父ヒポクラテスは、「食べ物で治せない病気は、医者でも治せない」という言葉を遺してします。

本来わたしたちが持っている自己治癒力を最大限に引き出すことが東洋医学での治療の目的です。

治すのはくすりではなく自身のからだの力です。

そのために良質な材料(栄養)で満たし、修復・再生できるからだをつくっていきましょう。

さいごに

腸のトラブルは自律神経との関わりが深いです。

また、脳腸相関により腸の不調が脳へ影響することも多くあります。

上に挙げた過敏性腸症候群のように、治療が一筋縄ではいかない疾患が世の中にはたくさんあります。

松山漢方相談薬局では、「漢方薬」「生薬」「栄養素」を用いて

おひとりおひとりの身体にあった方法をプランニングし、

オーダーメイド治療をすることで健康をサポートいたします。

体調でお困り、お悩みの方はぜひご相談ください🐞

ご予約について

完全予約制となっております。

ご予約は店舗へのお電話、またはご予約受付にて承っております。

お問い合わせメールの場合、返信にお時間をいただく場合がございます。

お急ぎの場合はお電話がおすすめです。

ご予約受付

ご相談について

漢方相談では、今のお体の状態や気になる症状について、丁寧にお話をお伺いします。

落ち着いた相談スペースで、リラックスしてご相談いただけますので、初めての方もご安心ください。

体質やお悩みに合わせて、ぴったりの漢方薬をご提案いたします。

ご相談時間はお一人30分くらいです。

松山漢方相談薬局HP

店舗情報

松山漢方相談薬局 横浜桜木町店

- 営業時間:10:00~20:00

- 定休日:第2木曜日

- TEL:045-341-4823

- 〒231-0063

神奈川県横浜市中区花咲町1丁目19-3

セルアージュ横濱桜木町ヴァルール101号室

松山漢方相談薬局 鶴見店

- 営業時間:10:00〜20:00

- 定休日:第2木曜日

- TEL:045-718-6801

- 住所:〒230-0062

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2

鶴見フーガII 3階